LISTRIK dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan prasyarat mendasar bagi keberlangsungan kehidupan modern dan pertumbuhan industri. Keduanya harus tersedia dalam jumlah cukup, stabil, dan berkualitas.

Tanpa itu, mustahil suatu daerah dapat bersaing dengan negara lain, apalagi mencapai target kemajuan dan kesetaraan yang kerap didengungkan pemerintah pusat. Namun, realitas di Aceh justru menunjukkan fenomena yang kontradiktif.

Di satu sisi, pemerintah pusat selalu bicara pembangunan, investasi, dan akselerasi ekonomi daerah. Tetapi di sisi lain, layanan dasar berupa listrik dan BBM masih jauh dari kata layak. Bahkan, ada kesan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru mempersulit rakyat untuk mendapatkan layanan tersebut, meskipun dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.

Baca juga: Masyarakat Tinggalkan BBM Pertamina, Pilih SPBU Asing

Tiga hari terakhir, rakyat Aceh mengalami pemadaman listrik total. Meskipun PLN menyebutnya sebagai pemadaman bergilir dan berbasis zona, kenyataannya kondisi ini sangat mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Seluruh sektor kehidupan lumpuh, mulai dari rumah tangga, industri kecil, layanan publik, hingga pemerintahan.Yang lebih ironis, pasokan energi listrik di Aceh sebenarnya berasal dari pembangkit di Nagan Raya. Namun, aliran listrik itu terlebih dahulu dibawa ke Sumatera Utara, lalu kembali lagi ke Aceh melalui jaringan interkoneksi.

Baca juga: Mualem Hapus Barcode BBM Subsidi di Aceh

Pola distribusi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa daerah penghasil justru menjadi korban krisis energi?PLN berdalih bahwa kerusakan pada interkoneksi tidak mudah terdeteksi. Namun alasan ini sulit diterima.

Dalam era teknologi digital yang serba canggih, gangguan jaringan seharusnya bisa segera diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Ketidakmampuan mendasar ini memperlihatkan kelemahan serius dalam manajemen dan sistem pelayanan publik.

Aceh sebagai daerah yang kaya sumber daya energi, baik listrik maupun minyak dan gas, semestinya tidak boleh terus-menerus menjadi korban kebijakan pusat yang timpang.

Menurut data Kementerian ESDM, Aceh memiliki potensi energi listrik dari panas bumi hingga 1.000 MW, selain pasokan dari PLTU dan pembangkit lainnya. Ironisnya, rakyat Aceh justru berkali-kali merasakan pemadaman massal yang berulang setiap tahun.

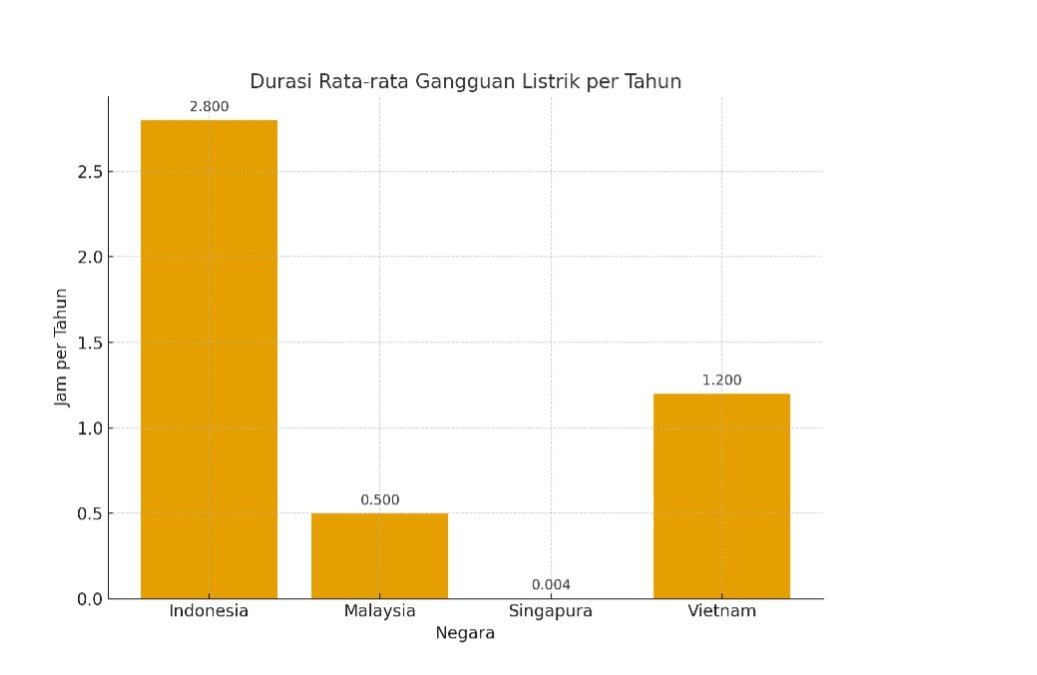

Bandingkan dengan negara lain di kawasan. Singapura misalnya, mencatat tingkat keandalan listrik terbaik di dunia: rata-rata pelanggan hanya mengalami pemadaman 15 detik per tahun. Malaysia juga sangat stabil, dengan rata-rata gangguan hanya sekitar 0,5 jam per tahun. Bahkan perusahaan di Malaysia rata-rata hanya mengalami 0,1 kali gangguan per bulan.

Thailand pun relatif lebih baik dalam memastikan kontinuitas energi untuk industri di Bangkok dan kawasan industri lainnya. Bahkan Vietnam, yang beberapa dekade lalu masih dianggap tertinggal, kini mampu menjaga pasokan energi sehingga sektor manufakturnya tumbuh pesat.

Meski sesekali masih terjadi krisis akibat lonjakan permintaan dan cuaca ekstrem, Vietnam secara umum lebih siap mengantisipasi kebutuhan listrik industri dibanding Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia masih tertinggal jauh. Data Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata gangguan listrik di Indonesia mencapai 2,8 jam per tahun—angka yang jauh lebih buruk dibanding Malaysia, apalagi Singapura. Kondisi di Aceh bahkan lebih parah: pemadaman total bisa berlangsung berhari-hari, melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Tidak hanya karena listrik adalah kebutuhan primer, tetapi juga karena perilaku PLN sering kali dianggap arogan, monopolistik, dan tidak transparan.

Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat wajar mempertanyakan apakah kehadiran PLN di Aceh benar-benar untuk melayani rakyat atau justru memperpanjang ketergantungan yang menyengsarakan.

Dalam konteks politik lokal, Gubernur Aceh bersama seluruh elemen masyarakat harus bersuara lebih keras. Sebab, pemadaman listrik yang terus berulang bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah keadilan publik. Bahkan, sebagian kalangan mulai mengaitkan hal ini dengan semangat self-determination sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki 2005, yang memberi ruang lebih luas bagi Aceh untuk mengelola urusan dalam negerinya, termasuk pengelolaan sumber daya energi.

Dengan demikian, pemerintah pusat, khususnya PLN, tidak bisa lagi mengabaikan suara rakyat Aceh. Ketersediaan listrik dan BBM yang stabil adalah syarat mutlak bagi kemajuan daerah.

Jika pemerintah benar-benar ingin Aceh maju, maka layanan dasar ini harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana pembangunan yang tak kunjung terbukti.[]

:: Dr. Taufik Abd Rahim adalah pengamat kebijakan publik