BANYAK orang, hari ini, berbicara tentang kemerdekaan. Ada yang berteriak Aceh harus pisah dari Indonesia, ada pula yang yakin Indonesia akan bubar. Selain itu, ada yang merasa optimis: Aceh cukup dengan status otonomi khusus.

Ada pertanyaan mendasar yang sering terlupakan. Apa arti merdeka jika rakyat tetap hidup dalam ketakutan, kemiskinan, dan kebodohan?

Merdeka sejati bukan sekadar simbol bendera atau status politik, melainkan ketika rakyat memiliki hak suara, keadilan, dan kesejahteraan. Tanpa demokrasi, kemerdekaan hanyalah nama baru dari sebuah penjajahan.

Sejarah berulang kali membuktikan: negara yang merdeka dari penjajah asing, tetapi tidak memberi ruang demokrasi, justru berubah menjadi negara otoriter. Pemimpin berganti, tetapi rakyat tetap tertindas. Penjajahan model baru ini lebih halus—rakyat dibungkam dengan aturan, diperas dengan pajak, dan ditundukkan dengan kekuasaan yang tak bisa mereka kontrol.

Baca juga: Ketua DPRA: Tambah Satu Poin Lagi “Aceh Pisah dari Pusat”, Berani Tulis? Sini Saya Teken!

Fenomena ini nyata adanya. Ferry Irwandi, sosok muda kritis kelahiran Jambi, adalah contoh terkini. Ia berani bersuara lantang, mengkritik korupsi dan ketidakadilan yang menimpa rakyat negerinya.

Namun, alih-alih dilihat sebagai suara moral bangsa, Ferry justru diintai, ditekan, bahkan sempat berhadapan dengan kriminalisasi. Alat negara bergerak bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk membungkam suara kritis.

Baca juga: DPR dan Budaya “Muka Tebal”

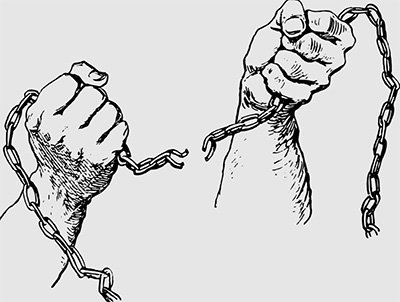

Ferry tidak sendirian. Banyak aktivis lain di Indonesia mengalami hal yang sama: dilabeli makar, dicap perusuh, bahkan diadili hanya karena menyampaikan pendapat. Inilah wajah nyata kemerdekaan tanpa demokrasi—rakyat merdeka secara simbolik, tetapi terbelenggu secara politik.

Semangat Abiskar Raut dari Nepal

Bandingkan dengan kisah Abiskar Raut di Nepal. Pemuda ini bukan pejabat, bukan pula orang kaya. Tetapi, keberaniannya menyulut api semangat rakyat. Ia berbicara lantang melawan ketidakadilan, dan dari mulutnya lahir energi perlawanan yang mengguncang penguasa.

Kisah Raut mengingatkan kita, bahwa demokrasi bukan sekadar sistem formal, melainkan keberanian rakyat untuk bersuara. Tanpa rakyat yang berani, demokrasi mati. Tanpa perlindungan sistem, rakyat yang berani akan dibungkam.

Sayangnya, Indonesia hari ini justru menunjukkan tanda kemunduran demokrasi. Ruang kritik makin sempit. Demonstrasi mahasiswa dibatasi, media kerap ditekan, undang-undang karet dijadikan senjata untuk menyerang oposisi. Sementara itu, oligarki ekonomi dan politik semakin menguat, meninggalkan rakyat dalam jurang ketidakadilan.

Dalam situasi seperti ini, kemerdekaan kehilangan maknanya. Kita hanya akan melihat penguasa baru dengan bendera berbeda, tetapi rakyat tetap menjadi budak.

Merdeka Harus Demokratis

Demokrasi adalah benteng terakhir rakyat. Dengannya, rakyat bisa mengontrol penguasa, melawan korupsi, dan menuntut keadilan. Demokrasi membuka ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah bangsa, bukan sekadar menyerahkan nasib pada elit.

Karena itu, setiap teriakan “merdeka” harus diikuti dengan teriakan yang lebih penting: “demokrasi!” Tanpa itu, perjuangan hanya akan jatuh ke lubang yang sama: rakyat kembali ditindas, hanya oleh wajah penguasa yang berbeda.

Merdeka sejati adalah ketika rakyat punya kuasa untuk menentukan masa depannya sendiri. Tanpa demokrasi, kemerdekaan hanyalah penjajahan dengan nama baru.

Militer Profesional vs Militer Sentimentil

Militer di banyak negara besar selalu diukur bukan hanya dari kekuatan senjata, tetapi dari kedewasaan mereka menghadapi kritik. Pentagon di Amerika Serikat, misalnya, hampir setiap hari jadi sasaran kritik; baik dari media, parlemen, maupun aktivis. Tetapi jarang sekali mereka merespons dengan cara baper, apalagi melaporkan warganya dengan tuduhan makar atau pencemaran nama baik.

Mengapa? Karena mereka paham, militer yang profesional tidak boleh alergi terhadap suara rakyat. Kritik adalah bagian dari sistem demokrasi, dan justru di situlah kekuatan bangsa diuji. Militer yang dewasa akan menjawab kritik dengan fakta, keterbukaan, dan reformasi, bukan dengan intimidasi.

Sayangnya, di Indonesia kita sering menyaksikan wajah lain: militer yang sentimentil. Alih-alih menjawab kritik dengan data, mereka lebih cepat menggunakan instrumen hukum untuk membungkam. Rakyat yang bersuara dianggap musuh, padahal sejatinya rakyatlah pemilik negeri ini.

Militer sentimentil hanya akan memperlebar jarak dengan rakyat. Semakin rakyat dikekang, semakin hilang wibawa mereka. Sebaliknya, militer profesional tumbuh karena kepercayaan rakyat yang melihatnya sebagai pelindung, bukan penguasa.

Kita tidak butuh militer yang mudah tersinggung. Kita butuh pelindung yang tahan banting, dewasa, dan siap belajar dari pengalaman dunia. Karena pada akhirnya, rasa hormat tidak lahir dari rasa takut—tetapi dari kepercayaan.[]

:: Penulis adalah presidium Global Aceh Awakening