SETIAP tahun, diskursus pembangunan di Aceh seakan berkutat di ruas yang itu-itu saja. Saban hari “ribut” soal persentase realisasi anggaran. Seolah-olah angka itu ukuran utama keberhasilan.

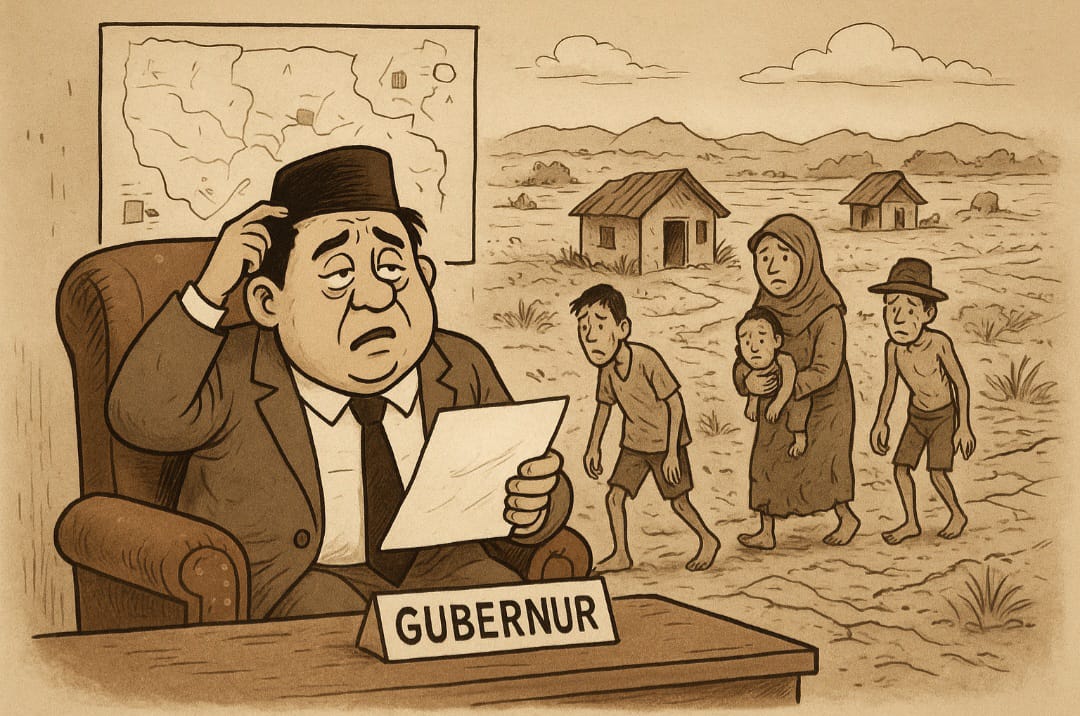

Padahal, substansi yang jauh lebih penting adalah: apakah belanja publik itu benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Ini tidak pernah menjadi pembahasan sungguh-sungguh, kecuali retorika dalam pidato.

Aceh sesungguhnya memiliki modal fiskal yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia, yakni Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan sejak 2008. Nilai APBA yang mencapai sekitar Rp 11 triliun per tahun merupakan angka yang sangat signifikan.

Baca juga: Realisasi APBA 2025: Ilusi atau Pertaruhan Kompetensi?

Namun, hingga kini dana besar itu tidak menimbulkan multiplier effect yang berarti. Tidak lahir pusat-pusat produksi yang menopang kemandirian ekonomi, tidak terbangun fondasi industri lokal, dan masyarakat tetap terjebak dalam rantai ketergantungan pada konsumsi.

Studi Bank Dunia (2020) pernah menyoroti bahwa dana transfer besar ke daerah tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, kecuali jika dikelola dengan orientasi produktif. Fakta ini sejalan dengan situasi Aceh yang meski menerima dana otsus selama lebih 15 tahun, angka kemiskinan dan pengangguran masih bertahan pada level tertinggi di Sumatera.

Masalah utama terletak pada orientasi belanja yang lebih banyak tersedot pada honorarium, perjalanan dinas, dan proyek-proyek jangka pendek. Alih-alih memperkuat basis produksi, anggaran habis untuk konsumsi birokrasi. Inilah yang oleh ekonom disebut sebagai budget trap — jebakan anggaran yang hanya habis di atas kertas tanpa efek riil bagi masyarakat.

Lebih ironis lagi, kesalahan yang sama terus berulang meskipun aktor politik berganti. Latar belakang pendidikan dan kapasitas teknokratik pemimpin tampak kurang memadai, namun hal itu sering ditutupi oleh budaya permisif di kalangan elit lokal. Alih-alih memperbaiki kelemahan, sebagian tokoh politik justru memilih diam demi keuntungan jabatan dan finansial.

Sumber persoalan yang paling mendasar adalah kualitas SDM dalam birokrasi dan kepemimpinan politik. Pola rekrutmen pejabat masih sarat dengan koneksi, nepotisme, bahkan transaksi jabatan. Integritas dan kapasitas akademik tidak menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, lahirlah aparatur yang miskin visi, lemah dalam perencanaan, dan tidak mampu merumuskan program yang tepat sasaran.

Hal ini senada dengan temuan KPK (2019) yang menilai banyak daerah, termasuk Aceh, rentan terhadap praktik politik transaksional dalam rekrutmen jabatan. Dengan pola semacam ini, sulit membayangkan hadirnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejak diberlakukannya Dana Otsus, harapan besar disematkan agar Aceh bisa bangkit pascakonflik dan bencana tsunami. Namun, setelah lebih satu dekade, yang tampak justru ketergantungan struktural terhadap dana pusat. Aceh belum mampu membangun basis ekonomi produktif, sehingga tetap menjadi pasar bagi provinsi tetangga, khususnya Sumatera Utara.

Situasi ini memperlihatkan bahwa Aceh masih jauh dari cita-cita daerah mandiri yang mampu mengelola potensi sendiri. Selama orientasi pembangunan tidak bergeser dari konsumsi ke produksi, Aceh akan terus tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam arena persaingan regional.

Pemimpin Aceh harus menyadari bahwa realisasi anggaran bukanlah tujuan, melainkan alat. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menciptakan pusat produksi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan. Tanpa pergeseran orientasi, angka triliunan rupiah APBA akan terus habis tanpa makna.

Masyarakat Aceh juga harus lebih kritis terhadap kualitas pemimpin yang dipilih. Tanpa pemimpin berintegritas dan birokrasi profesional, dana sebesar apa pun hanya akan menguap. Otonomi khusus seharusnya menjadi peluang emas, bukan jebakan permanen.

Seperti kata pepatah, “Keledai hanya jatuh sekali di lubang yang sama.” Namun, Aceh tampaknya masih enggan belajar dari kesalahan berulang. Saatnya keberanian untuk mengoreksi jalan pembangunan agar daerah ini tidak selamanya menjadi bahan olok-olok, tetapi benar-benar berdiri sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.[]