GAS elpiji 3 kilogram dijual hingga Rp170 ribu di Bener Meriah, jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Di saat dapur-dapur rakyat menggantungkan hidup pada tabung hijau bersubsidi itu, siapa yang tega menjadikannya ladang pemerasan? Jawabannya pahit: orang kita sendiri.

Di Bireuen, rakit penyeberangan yang menjadi satu-satunya akses warga pascabencana mendadak berubah menjadi pintu cekik leher. Ongkos melonjak, rasa kemanusiaan menguap. Siapa pelakunya? Bukan bangsa asing. Bukan pula tangan-tangan tak dikenal. Lagi-lagi: orang kita sendiri.

Di Bener Meriah, seorang kepala daerah menuding warga penyintas longsor yang berjalan kaki mencari logistik sebagai pedagang. Sebuah tudingan yang lahir dari jarak—jarak kekuasaan dengan kenyataan di lapangan. Padahal mereka melangkah bukan untuk berdagang, melainkan untuk bertahan hidup, setelah negara terlambat hadir dan perlindungan berubah menjadi wacana di balik meja rapat.

Baca juga: VIDEO: Para Penyintas Longsor dari Bener Meriah

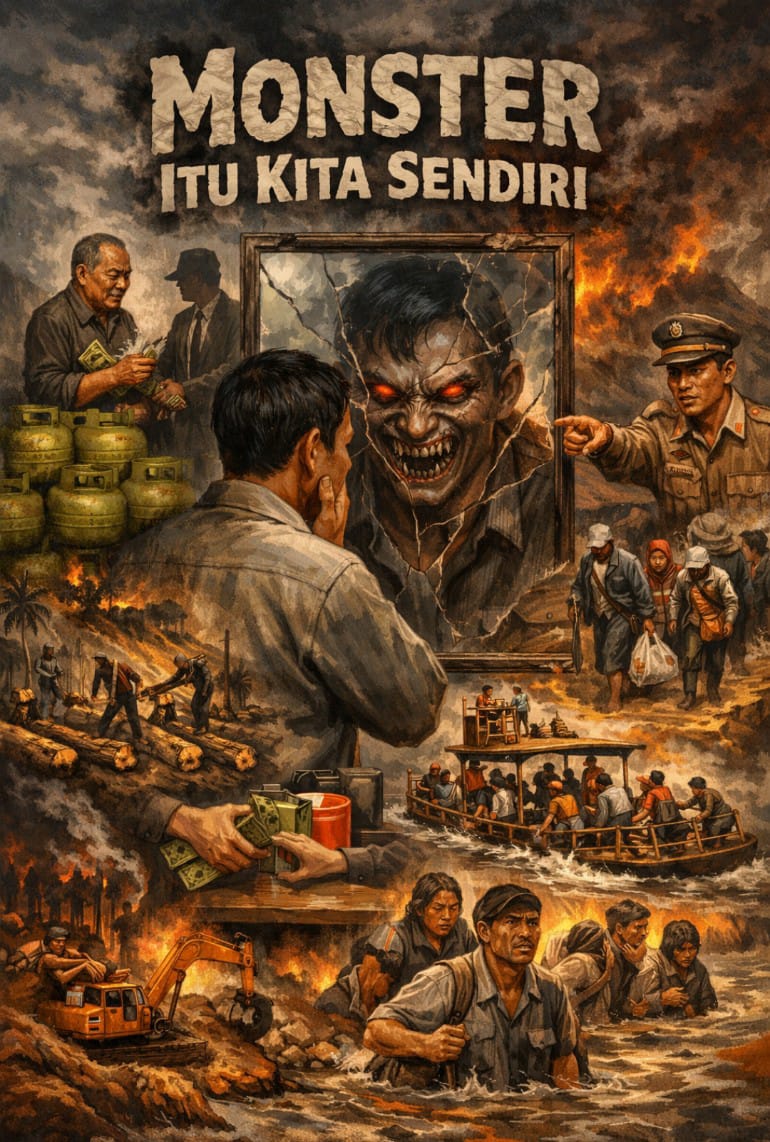

Kita terlalu sibuk menunjuk, terlalu gemar mencari siapa yang salah. Telunjuk kita liar, menari ke segala arah, berharap menemukan kambing hitam yang bisa dipersembahkan sebagai tumbal. Padahal, jika berani menunduk dan bercermin, wajah yang tampak di sana adalah wajah kita sendiri. “Monster” itu bukan makhluk asing. Monster itu adalah kita.

Bencana yang kini menyergap Aceh—banjir, longsor, keterisolasian wilayah—bukan semata peristiwa alam. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan manusia. Izin-izin tebang hutan yang dikeluarkan tanpa kendali, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, serta pertambangan yang mengoyak perut bumi tanpa perhitungan daya dukung lingkungan. Data menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, tutupan hutan Aceh terus menyusut, sementara konflik ekologis meningkat seiring ekspansi industri ekstraktif.

Baca juga: VIDEO: Prabowo Tolak Bantuan Asing Tangani Bencana Aceh dan Sumatera

Pemerintah memberi izin. Investor masuk. Rantai ekonomi pun terbentuk. Masyarakat ikut terseret—ada yang memasok BBM secara sembunyi-sembunyi ke lokasi tambang, ada yang menjadi pekerja harian, ada pula yang sekadar menutup mata karena dapur harus tetap mengepul. Kita hidup dalam suasana yang tampak damai, menikmati hasil dari penyimpangan yang kita anggap kecil, wajar, bahkan lumrah.

Saat itu kita lupa. Kita lupa bahwa setiap pohon yang tumbang adalah penyangga tanah yang hilang. Kita lupa bahwa setiap bukit yang dikeruk adalah potensi longsor di musim hujan. Kita lupa bahwa bencana tidak pernah datang tiba-tiba; ia hanya menagih utang yang lama kita abaikan. Lembaran rupiah telah menyilaukan mata, dan kita sangat menikmatinya.

Kini, ketika air bah datang, ketika jalan terputus dan logistik langka, kita panik. Kita marah. Kita menuding. Tapi jarang sekali kita bertanya: bagian mana dari semua ini yang adalah perbuatan kita?

Editorial ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa monster itu tidak selalu berwujud besar dan menakutkan. Ia bisa hadir dalam keputusan kecil yang kita benarkan, dalam keuntungan sesaat yang kita rayakan, dalam pembiaran yang kita anggap bukan urusan kita.

Selama kita terus menolak bercermin, monster itu akan tetap hidup. Dan, bencana hanya akan menjadi bab berikutnya dari cerita yang sama.[]