DALAM situasi darurat yang penuh duka akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bangsa ini memerlukan data yang akurat dan komunikasi publik yang jujur.

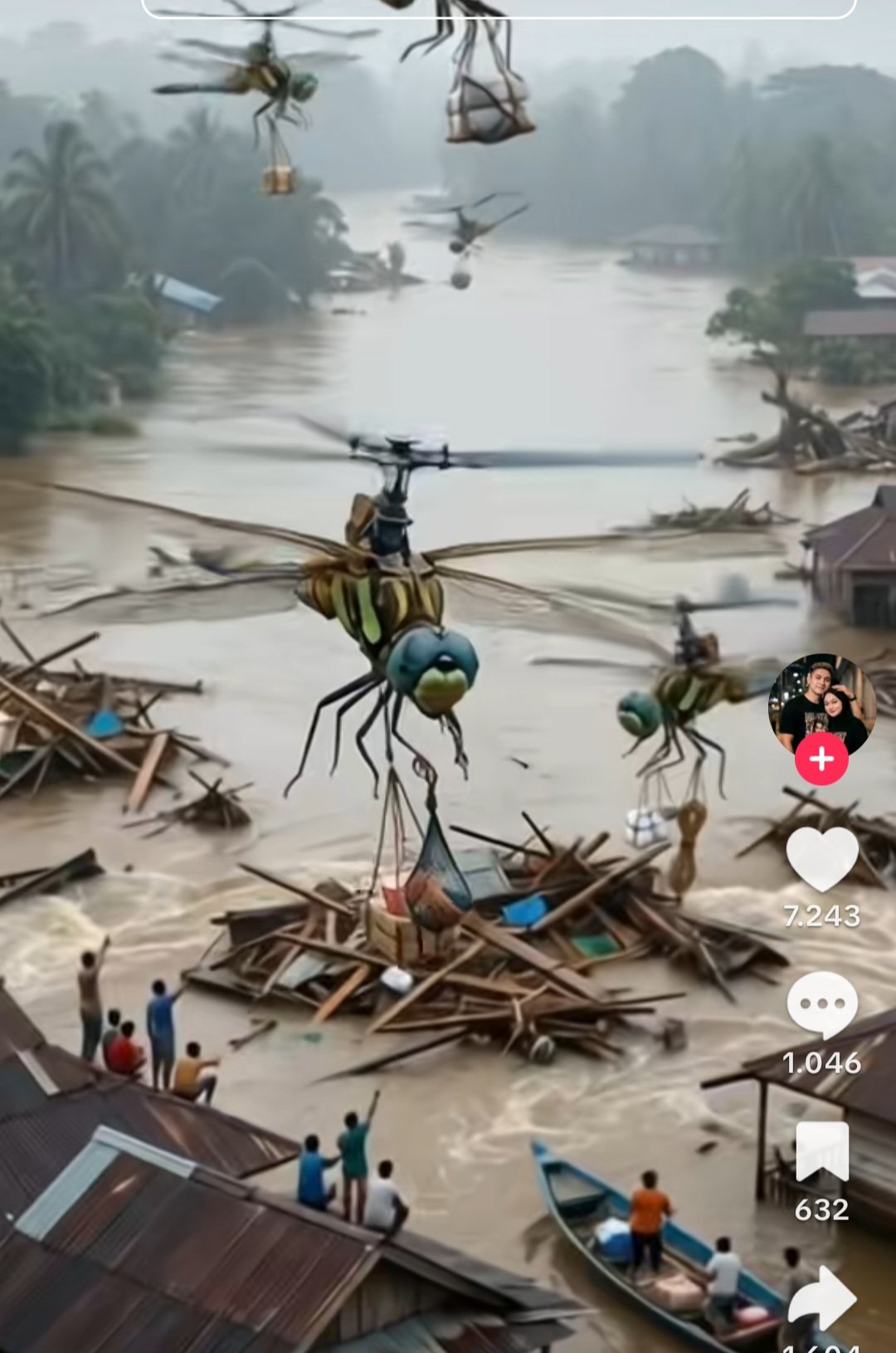

Ribuan nyawa telah melayang, ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan penghidupan. Namun, di tengah tangis dan luka itu, muncul narasi yang semakin memperkeruh suasana: klaim tentang pengerahan helikopter bantuan yang tampak berlebihan hingga mencapai ratusan unit.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan sumber daya terbaik demi penanganan bencana. Setelah kunjungannya ke daerah terdampak, Prabowo menyatakan pemerintah telah “mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat” untuk evakuasi warga dan pengiriman bantuan logistik kepada korban banjir di Aceh dan Sumatera.

Baca juga: Jubir Posko Bencana Aceh Bantah Klaim Presiden soal Helikopter dan Distribusi BBM

Pernyataan itu diwartakan Kantor Berita ANTARA dan dikutip secara luas oleh media lain. Namun penting untuk memetakan secara jelas: yang disampaikan Presiden adalah puluhan helikopter dan pesawat, bukan klaim teknis bahwa ada puluhan atau ratusan helikopter yang terbang 24 jam nonstop menurunkan bantuan di seluruh wilayah terdampak.

Narasi ini kemudian berkembang di ruang publik. Staf Kantor Presiden dalam sebuah acara di CNN Indonesia bahkan mengklaim bahwa Presiden telah memerintahkan pengerahan puluhan helikopter yang beroperasi tanpa henti 24 jam untuk memindahkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana.

Klaim tersebut lantas dibantah secara tegas oleh Juru Bicara Posko Bencana Aceh, Murthalamuddin, yang menyatakan bahwa narasi semacam itu “tidak sesuai dengan fakta di lapangan.” “Mana helikopter itu? Jangan ngebacot kamu,” ujar Murthalamuddin dalam bantahannya terhadap klaim staf istana tersebut.

Baca juga: Staf Presiden Diminta tidak Ngebacot! Kalau Bantuan Dikirim Tahun Depan, Udah Mati Semua Mereka!

Penting dicatat bahwa klaim staf istana terkait rencana penambahan 200 helikopter di masa depan untuk kesiapsiagaan bencana dan kebutuhan pertahanan juga dibawa ke dalam diskusi naratif ini. Pernyataan semacam itu memang pernah muncul dalam konteks rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan untuk masa depan, termasuk kesiapan menghadapi bencana, namun pernyataan itu bukan bagian dari respons darurat atas bencana Aceh–Sumatra saat ini. Bahkan narasi tersebut dapat tercampur antara kebijakan strategis jangka panjang dan kebijakan tanggap darurat yang berjalan saat ini.

Kontur persoalan ini penting dipisahkan secara tegas: yang menjadi objek kritik publik bukan semata jumlah helikopter masa depan, melainkan klaim operasional yang seakan menggambarkan kerja penanganan seperti “armada udara yang tak kenal henti.”

Faktanya, tidak ada bukti dokumenter yang menunjukkan helikopter pemerintah beroperasi 24 jam nonstop untuk menurunkan bantuan di seluruh wilayah terdampak. Yang ada adalah penggunaan helikopter untuk transportasi kunjungan Presiden ke lokasi bencana, koordinasi SAR tertentu, dan evakuasi mesin atau personel ke titik yang sangat terisolasi, sesuai dengan situasi medan yang sangat sulit.

Sikap kritis masyarakat terhadap klaim tersebut bukan tanpa alasan. Ketika lanskap bencana menunjukkan kerusakan infrastruktur yang parah, jalur darat putus, dan ratusan ribu orang menunggu bantuan dasar, narasi tentang “puluhan helikopter yang terus terbang mengirimkan bantuan” bisa dianggap menciptakan ekspektasi publik yang tidak realistis, bahkan mengaburkan fokus terhadap kebutuhan nyata di lapangan: akses air bersih, makanan pokok, layanan kesehatan, dan rehabilitasi awal infrastruktur.

Lebih jauh lagi, bantahan dari juru bicara posko Aceh mempertegas bahwa narasi soal helikopter ini justru bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap respons pemerintah, terutama ketika faktanya di lapangan banyak desa masih terisolasi karena akses darat putus total.

Pernyataan yang berlebihan bisa menggiring opini bahwa pemerintah “lebih sibuk mencitrakan kerja daripada menyelesaikan persoalan dasar yang riil.”

Komunikasi publik dalam situasi krisis harus jelas, akurat, dan tidak menciptakan klaim berlebihan. Dalam jurnalistik respons bencana, klaim seperti jumlah unit helikopter yang digunakan tidak hanya sekadar angka simbolik: ia menjadi ukuran kerja negara di mata publik.

Narasi resmi yang berlebihan — yang kemudian dibantah oleh sumber yang memiliki otoritas di lokasi bencana — memperlihatkan kesenjangan antara strategi komunikasi dan realitas operasional. Bahkan jika perangkat seperti helikopter memang digunakan, kapasitasnya jauh lebih terbatas dan bersifat situasional, seperti evakuasi pada titik-titik akses sulit, bukan sebagai armada distribusi bantuan secara massal.

Selain itu, istilah “puluhan helikopter” yang sering diulang dalam pernyataan presiden perlu dikontekstualisasikan dengan kenyataan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki armada helikopter sebanyak angka yang kerap dibayangkan masyarakat. Meski pemerintah memang pernah menyatakan rencana pembelian hingga 200 unit helikopter untuk masa depan — mencakup kebutuhan pertahanan sekaligus kesiapsiagaan bencana — itu dilakukan sebagai perencanaan jangka panjang, bukan sebagai bukti bahwa ratusan helikopter telah digunakan dalam operasi saat ini.

Intinya: kritik publik terhadap pernyataan soal helikopter bukan sekadar soal angka, melainkan soal kejujuran komunikasi dalam masa krisis. Ketika publik melihat narasi yang terkesan terlalu optimis sementara realitas lapangan masih kacau, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga terkait bisa meningkat — sesuatu yang tidak pernah diharapkan dalam situasi di mana solidaritas dan kepercayaan publik sangat diperlukan.

Persoalan helikopter ini menyentuh masalah lebih besar: bagaimana negara menyampaikan ukuran kerja dan apa sebenarnya prioritas penanganan bencana. Bahasa simbolik tentang alat berat atau armada udara bisa menjadi distraksi ketika yang dibutuhkan ada penanganan primer yang mendesak dan transparansi data operasi yang akurat.

Masyarakat menaruh harapan pada narasi yang jujur — bukan klaim yang membesar-besarkan gambar kerja. Di saat ribuan warga kehilangan segalanya, yang diperlukan bukan propaganda tentang sekian puluh helikopter, tetapi bantuan konkret yang bisa dirasakan setiap hari oleh korban bencana, transparansi dalam penyaluran bantuan, serta keterbukaan informasi yang memandu harapan publik berdasarkan fakta.

Dengan demikian, kritik terhadap klaim helikopter bukan sekadar kritik politis, tetapi dorongan untuk memperbaiki komunikasi krisis demi kepentingan rakyat, dan memastikan bahwa setiap pernyataan publik mencerminkan realitas yang sesungguhnya di lapangan. Makanya, jangan membuat hoaks.[]