PEMERINTAHAN Aceh di bawah Gubernur Muzakir Manaf, baru-baru ini, mempublikasikan rancangan ambisius: pembangunan terowongan Geurutee. Dokumen itu diserahkan ke pemerintah pusat.

Bersama Ketua DPRA, Sekda, dan Kepala BPKA, Mualem—mantan Panglima GAM—menunjukkan niat baik. Bagi siapa pun yang berpikiran jernih, langkah semacam ini patut diapresiasi. Ia menunjukkan bahwa Aceh tidak mau terus menjadi objek—melainkan subjek dalam proses pembangunan dan pengakuan.

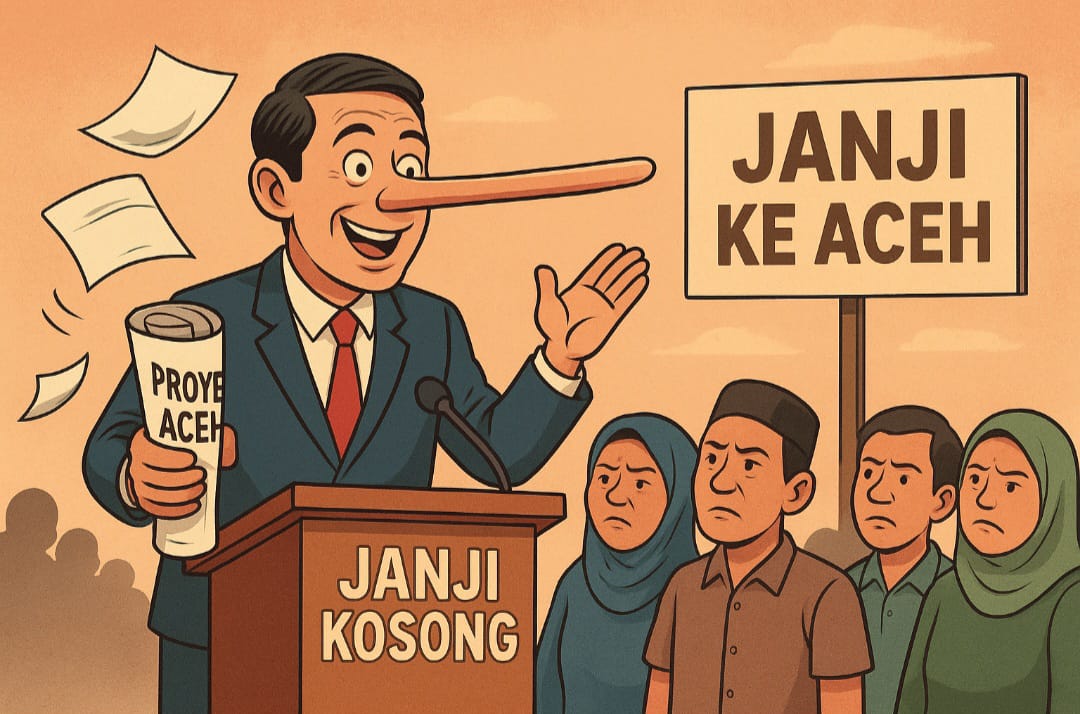

Namun, semangat optimisme harus disertai kewaspadaan. Ada pertanyaan mendasar: seberapa realistiskah terowongan Geurutee bisa dibangun di tengah tekanan efisiensi anggaran dan sejarah panjang janji-janji Pusat yang belum dipenuhi terhadap Aceh?

Sejak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD bergulir, hampir semua kementerian/lembaga pusat mengalami pemotongan anggaran yang sangat drastis. Berikut beberapa data yang relevan:

Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Pagu awal tahun 2025 sebesar sekitar Rp 110,95 triliun, kemudian dipotong Rp 81,38 triliun menjadi tinggal Rp 29,57 triliun. Setelah rekonstruksi anggaran, efisiensi diperkecil menjadi Rp 60,47 triliun, sehingga pagu kementerian PU menjadi sekitar Rp 50,48 triliun.

Baca juga: Sepertinya bukan “Cet Langet”, Mualem Temui Kepala Bappenas Terkait Terowongan Geurutee

Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas): Pagu awal 2025 adalah Rp 1,97 triliun, dipotong efisiensi sekitar Rp 1,077 triliun (≈54,7%), lalu direvisi sedikit menjadi sekitar Rp 968,05 miliar. Dengan kata lain, lebih dari separuh anggaran institusi perencanaan nasional dihapus dari alokasi awal.

Tekanan semacam ini berarti bahwa apabila Aceh mengajukan proyek besar seperti terowongan Geurutee ke pemerintah pusat—terutama melalui kementerian teknis seperti PU, atau lewat Bappenas—kemungkinannya terhambat oleh keterbatasan anggaran. Dana yang tadinya tersedia untuk infrastruktur besar terus dipotong atau diatur ulang dengan alasan efisiensi.

Baca juga: Mualem Hapus Barcode BBM Subsidi di Aceh

Janji-janji yang belum terpenuhi

Sejarah Aceh setelah kemerdekaan dan konflik panjang menunjukkan bahwa banyak janji besar dilakukan pemerintah pusat, namun tak sedikit yang belum terealisasi secara penuh. Berikut beberapa contoh:

1. MoU Helsinki 2005 dan pelaksanaan UUPA

Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani MoU Helsinki. Aceh melepas tuntutan kemerdekaan, tetapi menuntut pengakuan otonomi, keistimewaan, dan kontrol terhadap sumber daya alamnya.

Empat puluh persen lebih dari janji itu belum terlaksana; Gubernur Muzakir Manaf menyebut bahwa hanya sekitar 35 persen dari butir-butir kesepakatan damai yang sudah direalisasi. Salah satu janji yang paling disorot: alokasi lahan 2 hektar bagi mantan kombatan GAM, yang hingga kini disebut “nihil”.

2. Pengelolaan kekayaan alam dan hasil pertambangan/minyak & gas

Forum Pemuda Aceh (FPA) dan berbagai elemen masyarakat memperjuangkan agar pemerintah pusat segera menuntaskan butir-butir terkait pembagian hasil sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pendirian dan operasional Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) juga menjadi isu klasik yang terus diajukan, tetapi realisasinya berjalan lambat dan sering terkendala oleh birokrasi di pusat.

3. Batas wilayah dan dokumentasi

Sengketa administratif seperti isu “empat pulau” (Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek) antara Aceh dan Sumatera Utara menegaskan pentingnya kejelasan dokumen historis. Pemerintah Aceh mengharapkan pusat menghormati dokumen-dokumen lama (Kesepakatan 1992, Kepmendagri 1992) yang menyebutkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh. Namun implementasi administratif dan legal sering terhambat.

Risiko Geurutee jadi komoditas politik

Dengan tekanan efisiensi anggaran yang besar dari pusat dan sejarah janji-janji yang belum terpenuhi, ada beberapa risiko nyata:

Proyek besar dijanjikan tapi tertunda: Terowongan Geurutee bisa menjadi janji yang diulang-ulang tanpa hasil nyata jika tidak dilengkapi komitmen anggaran dan kepastian teknis dari pemerintah pusat.

Pemotongan anggaran di tengah jalan: Jika proyek sudah dijanjikan kemudian pusat mengalami kekurangan dana atau tekanan efisiensi lebih lanjut, proyek bisa dipangkas atau ditunda.

Politik janji vs realitas: Pemerintah Aceh maupun pusat bisa tergoda menggunakan proyek besar sebagai instrumen politik—yang janji saja, terutama menjelang pemilihan, namun tidak ada tindak lanjut kuat.

Ketidakpercayaan masyarakat: Karena sudah banyak janji yang belum dipenuhi, masyarakat Aceh bisa skeptis. Kepercayaan publik menjadi taruhan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Geurutee adalah gagasan yang bagus dan bisa menjadi lambang kemajuan jika direalisasikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, agar tidak menjadi komoditas politik—alias cuma janji kosong—beberapa syarat harus dipenuhi:

1. Transparansi anggaran dan komitmen pusat

Aceh harus menuntut supaya Pemerintah Pusat menunjukkan skema pembiayaan realistik: berapa besar dana dari APBN atau dana khusus, apakah ada model pembiayaan alternatif (KPBU, pinjaman luar negeri yang disetujui DPR, bantuan donor, dsb).

2. Perencanaan jangka panjang

Tidak cukup hanya dokumen perencanaan; harus ada timeline yang jelas, tenggat penyelesaian, tolok ukur kemajuan, dan mekanisme audit publik.

3. Keterlibatan pusat dalam fasilitas teknis & regulasi

Karena pembangunan seperti terowongan memerlukan izin pusat, alokasi dana PU dan Bappenas, serta kepastian hukum. Pemerintah pusat harus menghindari praktik “mengkambinghitamkan” Aceh ketika proyek tak berjalan—mengambinghitamkan anggaran efisiensi, birokrasi, dsb., tanpa menawarkan solusi konkret.

4. Masyarakat Aceh harus terus mengawasi janji-janji

Janji-janji dari MoU Helsinki, UUPA, komitmen terhadap kekayaan alam, dan kejelasan wilayah harus terus dikawal agar tidak lenyap menjadi retorika.

Editorial ini tidak bermaksud menolak proyek besar atau ambisius Aceh—justru sebaliknya: mendukung sepenuhnya. Tapi dukungan harus diiringi kehati-hatian, memastikan keberlanjutan dan keadilan. Jangan sampai Geurutee hanya menjadi janji politik, yang diulang setiap periode kampanye, tanpa pernah menjadi kenyataan. Aceh dan rakyatnya berhak atas kepastian, bukan hanya harapan.[]