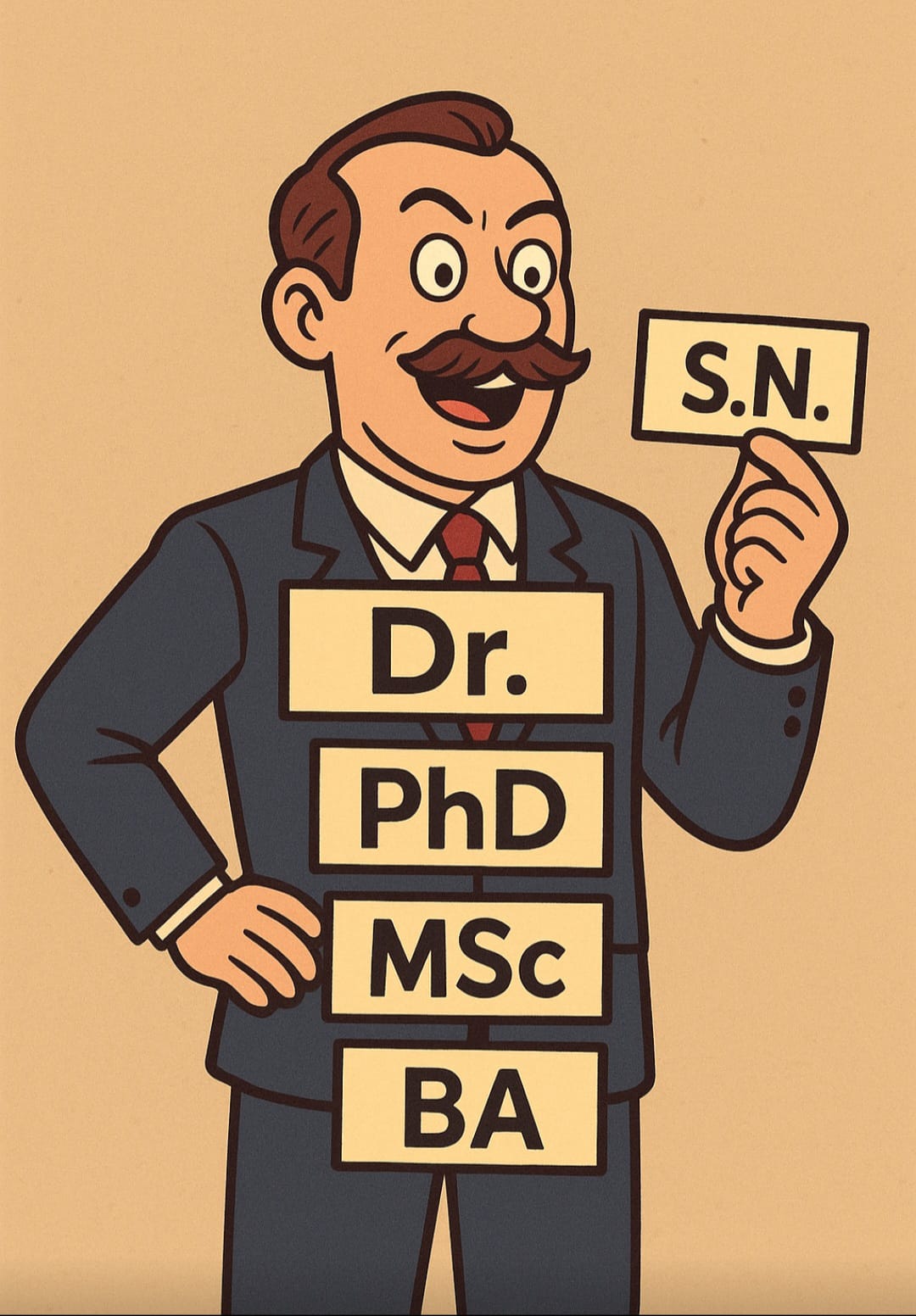

NEGERI ini dipenuhi orang-orang yang gila hormat dan suka pamer gelar akademik. Ijazah tidak lagi menjadi bukti pencapaian intelektual dan moral seseorang, tapi memperlihatkan realitas sebaliknya.

Ijazah telah kehilangan kehormatannya. Ia tak lagi sekadar tanda kelulusan, melainkan sering berubah menjadi komoditas yang bisa dibeli, dinegosiasikan, bahkan dilegalkan melalui jalur belakang.

Politisi menggunakan kekuasaannya untuk bernegosiasi dalam mendapatkan gelar akademik dengan gampang. Demikian pula pejabat birokrasi. Mereka memanfaatkan kedudukan untuk melobi kampus agar memberikan privilege demi menyandang gelar sesuka hati. Salah satu contoh yang paling heboh adalah kasus Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia.

Baca juga: Mencurigakan, KPU Sembunyikan Nomor Ijazah Jokowi

Sudah sering terjadi. Setelah menyandang gelar S3, seorang ASN kantoran nyaris tidak terlihat kapasitas intelektualnya. Padahal, dulu, S3 itu identik dengan keilmuan. Seseorang yang telah meraih gelar Doktor atau PhD, misalnya, minimal sudah lancar berbahasa Inggris karena dia harus melahap referensi dalam bahasa asing.

Akhir-akhir ini sudah tidak lagi. Orang dengan gampang bisa mendapatkan S3 di kampus-kampus ruko. Akibatnya, nilai jual S3 pun ikut memudar akibat fenomena tersebut. Bahkan, kabarnya, ada oknum pejabat tinggi di Jakarta yang ijazah S3-nya keluaran Pasar Pramuka.

Baca juga: Harga Ijazah Palsu di Pasar Pramuka; SMA Rp 900 Ribu, S1 Rp 1,5 Juta

Ada juga tokoh politik yang tidak menjalankan tugas akademik, tapi menyandang gelar profesor. Demikianlah faktanya. Banyak yang gila gelar. Entah bagaimana cara mereka mendapatkannya.

Kasus pemalsuan ijazah bukanlah cerita baru. Dari siswa paket C hingga calon kepala daerah, banyak yang tersandung praktik serupa. Pengakuan sejumlah pelaku yang pernah terbongkar menunjukkan betapa mudahnya sistem ini ditembus: cukup dengan amplop berisi uang puluhan juta rupiah, kertas kosong bisa berubah menjadi bukti pendidikan yang sah. Fakta ini menampar wajah dunia pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral bangsa.

Budaya Gelar dan Jalan Pintas

Kita hidup dalam masyarakat yang terlalu memuja gelar, bukan pengetahuan. Gelar akademik menjadi simbol status sosial, tiket karier, bahkan syarat politik. Akibatnya, banyak orang memilih jalan pintas—bukan untuk menimba ilmu, tetapi untuk menegakkan legitimasi. Dari sinilah muncul budaya ijazah instan, yang melahirkan generasi pragmatis, bukan generasi pembelajar.

Birokrasi turut memperkuat penyakit ini. Sistem rekrutmen pegawai dan pencalonan pejabat publik masih menempatkan ijazah sebagai penentu utama. Alih-alih memeriksa kapasitas dan rekam kerja, lembaga-lembaga negara sering kali hanya mengandalkan formalitas dokumen. Maka tak heran, pasar gelap pendidikan tetap subur—dari kampus abal-abal hingga penyedia jasa pembuatan skripsi kilat.

Transparansi Publik yang Mandek

Kisruh tentang keaslian ijazah pejabat negara seharusnya tidak perlu terjadi bila sistem verifikasi dan keterbukaan informasi publik berjalan baik. Namun, faktanya, setiap kali masyarakat meminta akses atas dokumen publik, lembaga negara sering bersikap defensif.

Padahal, transparansi adalah benteng pertama kepercayaan publik. Jika permintaan informasi ditanggapi dengan kecurigaan, maka publik pun akan menaruh prasangka. Keterbukaan, dalam hal ini, bukan ancaman—melainkan fondasi integritas pemerintahan.

Institusi seperti Kementerian Pendidikan, KPU, dan ANRI perlu membangun mekanisme verifikasi ijazah yang bersifat digital, terbuka, dan terintegrasi. Setiap dokumen akademik pejabat publik semestinya bisa dilacak secara sahih dan dapat diuji oleh publik. Negara modern tidak seharusnya bergantung pada kertas dan stempel untuk membuktikan kebenaran.

Ujian Kejujuran Bangsa

Krisis ijazah palsu sejatinya adalah krisis kejujuran nasional. Ia mengungkap betapa mudahnya moral publik tergelincir oleh kepentingan dan gengsi. Ketika kebohongan dilegalkan atas nama kelancaran karier, korupsi bukan lagi penyimpangan, melainkan kebiasaan.

Pendidikan yang kehilangan nilai etiknya akan melahirkan pemimpin yang kehilangan arah moralnya. Kini, bangsa ini diuji: apakah kita masih menghargai proses belajar, atau hanya hasil instan? Apakah kita masih memuliakan kejujuran, atau menormalisasi tipu daya?

Bangsa besar tidak dibangun di atas tumpukan ijazah, melainkan integritas yang hidup di setiap warga negaranya. Maka, langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan publik bukanlah memburu siapa yang palsu, tetapi mengembalikan makna pendidikan sebagai jalan kejujuran.

Karena pada akhirnya, yang paling palsu bukanlah ijazahnya, melainkan hati bangsa yang berhenti menghormati kebenaran.[]