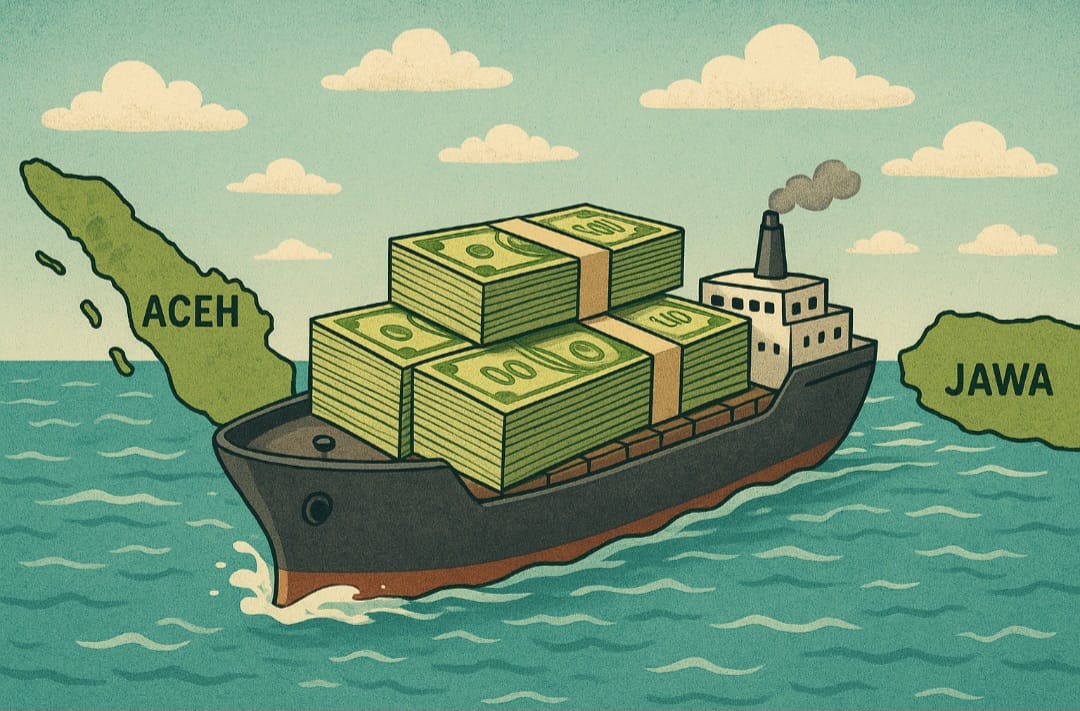

SEBUAH dokumen beredar: dana CSR PT PEMA mengalir ke Jakarta. Konon, untuk membiayai dies natalis sebuah PTS elit. Manajemen yang dimintai penjelasan, tak merespon. Beberapa orang dalam juga memilih bungkam.

Di Aceh, isu ini bergaung seperti jalan berlubang yang tak juga ditambal: semua orang melihat, tak ada yang bicara. Ini memang masih dugaan yang menuntut klarifikasi resmi, meski datanya telanjang.

Pertanyaannya: apakah penyaluran semacam itu tepat sasaran?

Baca juga: CSR PT PEMA Ditransfer untuk Bantu Dies Natalis PTS Elit di Jakarta

Hukum bicaranya tegas. UU Perseroan Terbatas mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR bagi perseroan tertentu dan menegaskan harus dianggarkan sebagai biaya perseroan, dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Implementasinya diatur rinci dalam PP 47/2012: program CSR dilaksanakan direksi berdasar rencana kerja tahunan yang disetujui dewan komisaris/RUPS, serta dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Artinya, CSR bukan kotak amal pribadi, melainkan keputusan korporasi yang transparan, terencana, dan bisa diaudit.

Untuk daerah berjulukan Serambi Mekkah itu, arah kebijakannya bahkan lebih eksplisit. Naskah akademik rancangan Qanun TJSL 2024 menulis komitmen perusahaan untuk mengalokasikan anggaran CSR “khususnya di sekitar lokasi perusahaan”, dengan kewajiban sinkron terhadap rencana kerja pemerintah daerah. Logikanya sederhana: dampak usaha ditangani di wilayah terdampak; manfaatnya terasa ke warga sekitar. Jika benar ada dana CSR BUMD Aceh yang justru terbang, melintasi selat ke kampus di ibu kota, wajar publik bertanya: di mana hubungan sebab‑akibatnya dengan operasi di Aceh?

Lebih dekat lagi, pedoman internal PT PEMA sendiri mematok pagar. Peraturan Direksi No. 001/PEMA/PD/X/2022 menyebut pelaksanaan program CSR “diutamakan di sekitar wilayah kerja Perusahaan dan/atau Provinsi Aceh.” Kriteria penerima bahkan berulang kali mensyaratkan “berdomisili dalam wilayah kerja Perusahaan”. Juga ditegaskan tujuan memberdayakan “masyarakat sekitar wilayah operasional Perseroan.” Jika donasi untuk hajatan PTS di Jakarta terjadi, setidaknya ia berpotensi bertabrakan dengan pedoman rumah tangga PEMA sendiri.

Konteks fiskalnya pun bukan tanpa angka. Naskah akademik DPRA mencatat komitmen CSR 2023 di Aceh mencapai Rp124 miliar lebih dari 18 perusahaan; bagian PEMA disebut sekitar Rp1,8 miliar. Angka yang tidak besar, sehingga setiap rupiah harus semakin relevan, tepat sasaran, dan bisa ditunjukkan manfaatnya kepada warga Aceh. Transparansi menjadi mutlak.

Bahkan pada level kabupaten, sejumlah aturan daerah mengunci orientasi lokal. Qanun Aceh Besar No. 9/2019, misalnya, menegaskan tujuan TJSLP untuk kesejahteraan “di wilayah Kabupaten Aceh Besar,” mewajibkan perusahaan berkoordinasi melalui forum TJSLP, menyelaraskan program dengan rencana pembangunan daerah, serta menghormati tradisi masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Spiritnya sama: CSR harus dekat dengan dampak.

Lalu apa yang semestinya harus dilakukan? Pertama, klarifikasi terbuka: apakah benar ada penyaluran ke PTS di Jakarta, dasar hukumnya apa, dan di mana posnya dalam RKAP/RUPS serta laporan tahunan, sebagaimana diwajibkan PP 47/2012 dan UUPT. Kedua, jika ada pergeseran sasaran dari “sekitar wilayah kerja/Provinsi Aceh” ke luar daerah, jelaskan justifikasi manfaat bagi Aceh—bukan sekadar relasi alumni. Ketiga, publikasikan daftar penerima, nilai, indikator manfaat, dan hasil evaluasi; aturan internal PEMA dan praktik baik TJSL menuntut itu.

Pada akhirnya, CSR bukan papan nama di panggung seremonial, apalagi amplop yang terselip pada acara prestisius. Ia adalah perpanjangan etika korporasi yang—dalam bahasa regulasi—harus “patut, wajar, dan dipertanggungjawabkan.” Jika uang warga Aceh mengalir, mereka berhak tahu mengapa. Jika ada yang tersesat alamat—CSR menyeberang pulau—tunjukkan petanya agar ia tahu jalan kembali, meski perginya “diam-diam”.[]